Ciencia Ficción: Principales Sub-Géneros. Después del Holocausto (Fin del Mundo)

- El apetito de las cuatro primeras fases del virus Chung-Li se saciaba con la subfamilia de las Oryziae, de la familia de las Gramineae. La fase cinco discrimina bastante menos. Le gustan todas las Gramineae.

-¿Gramineae? (…)

Roger sonrió sin alegría.

- Hierbas - repitió -. eso incluye al trigo.

- Trigo, avena, cebada, centeno; y eso es solo el comienzo. Luego la carne, los productos lácteos, las aves domésticas. Dentro de un año viviremos a base de patatas fritas y pescado, eso si podemos conseguir el aceite para freírlo. (…)

- Aunque lo consideremos desde el punto de vista peor – dijo John -. Es posible que pudiéramos vivir a base de pescado y verduras. No se iba a acabar el mundo por eso.

- ¿Tu crees? – respondió Roger -. ¿Habría para todos? Desde luego que no, si consideramos lo que comemos ahora (…)

- ¡Maldita sea! – exclamo John -. Esto no es China.

- No – continuo Roger -. Este es un país de 50 millones de personas que importa casi la mitad de los alimentos que consume.

- Es posible que tengamos que apretarnos un poco el cinturón.

- Un cinturón apretado es ridículo en un esqueleto.

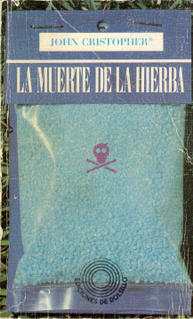

John Christopher La Muerte de la Hierba (1956).

Que el mundo se va a acabar, tarde o temprano, es algo que el ser humano parece tener claro desde siempre. Las cosas nacen, crecen y mueren, es una ley de la vida tan inevitable como angustiosa. La gran mayoría de las religiones organizadas poseían un mito que explicaba el origen del mundo pero también otro que narraba su futura e ineludible destrucción. En al tradición occidental los más famosos son, sin ninguna duda, el Apocalipsis cristiano y el Ragnarok escandinavo.

En el momento en que el cristianismo (con su antecesor el judaísmo) se convirtió en la única religión en el mundo occidental, el Apocalipsis como concepto se convirtió en algo aceptado y, en momentos de crisis como el año 1000, 1348 o los siglos XVI-XVII, incluso esperado.

Paradójicamente, esta visión del mundo servía más para tranquilizar a la gente que para otra cosa. Dios nos castigaría por nuestros pecados pero, en general, pocos de nosotros nos consideramos pecadores imperdonables, así que... Además, las profecías bíblicas eran tan confusas que siempre parecía que el fin del mundo iba a estar un par de generaciones por delante.

Y entonces llegó el siglo XIX y el momento en que la ciencia empezó a sustituir a la religión. Y los simpáticos científicos empezaron a advertirnos de mil y un posibilidades de Apocalipsis más terribles que la ira de Dios: meteoritos, los gases venenosos de la cola de un cometa (esto provoco una auténtica psicosis cuando llegó el Halley a principios del siglo XX), terremotos, maremotos, volcanes, enfermedades... Un panorama, realmente descorazonador.

Ahora bien ¿por qué narices un escritor iba a desear contar algo tan siniestro como el fin de la humanidad? ¿Dónde estaba la gracia? Bueno, a veces, cuando tu vida es una porquería y la sociedad en la que habitas se basa en la represión, la injusticia y la desigualdad social destruir el mundo, por lo menos sobre el papel, puede ser reconfortante, una especie de catarsis o terapia. Y si no eres de espíritu creativo, leer sobre ello puede ser igual de liberador (otros decidieron llevarlo a la práctica, el terrorismo anarquista nació por estos mismo años).

Si alguna sociedad de los últimos tiempos fue represiva, injusta y con un sentido muy agudo de las desigualdades sociales, esa fue la europea del XIX y, dentro del viejo continente, la que se llevaba la palma era la Inglaterra victoriana. Así que no es de extrañar que múltiples escritores se sintiesen atraídos por destruir su ciudad, país o, ya puestos, el mundo entero. Una de las primeras muestras que conozco fue un cuento del actualmente desconocido Grant Allen titulado “La catástrofe del valle del Támesis” donde una erupción volcánica arrasaba Londres. A partir de este momento pareció que todo buen escritor inglés de ciencia ficción que se preciase debía de mandar su país o el mundo entero a hacer gárgaras como un paso obligado en su carrera. Y, hay que reconocer, que lo han hecho a conciencia. En 1901 M. P. Shiel fue un poquitín más ambicioso y destruyó toda la Tierra en “La nube púrpura” esta vez con una epidemia. Hasta Conan Doyle, siempre tan moderado, eligió los gases de la cola de un cometa para arrasar a la humanidad en “La zona ponzoñosa” (aunque al final se arrepintió y decidió que solo nos pasásemos un sueñecito).

En fechas más recientes, la tradición británica de catástrofes ha seguido en la brecha con creciente sofisticación y uno no puede menos que recordar “El día de los trífidos” de John Wyndham con la humanidad entera (o casi) ciega y perseguida por plantas asesinas, “Barbagrís” de Brian W. Aldiss, donde es la esterilidad la que acaba con nosotros y se nos muestra un delirante mundo habitado exclusivamente por ancianos, “La muerte de la hierba” de John Christopher con un virus que destruye a todas las hierbas (y por tanto los cereales) del planeta o “Fuga para una isla” Christopher Priest, libro que hoy debería ser de obligada lectura ya que el agente destructor es una avalancha de inmigrantes africanos. Sin olvidarnos de esos dos expertos en Apocalipsis caseros que son J. G. Ballard (“El viento de la nada”, “El mundo sumergido”, “La sequía”, “El mundo de cristal”) y John Brunner (“Todos sobre “Zanzíbar”, “El rebaños ciego”), el primero obsesionado con los desastres de origen natural (huracanas, inundaciones, sequías o epidemias surrealistas) y el segundo angustiado por la estupidez humana (superpoblación y contaminación).

Los estadounidenses tardaron un poco más en caer en este oscuro vicio aunque cuando lo hicieron consiguieron logros notables. Un precursor fue Jack London que en “La peste escarlata” caía en el ya tópico de la enfermedad incurable pero que podía ser mucho más original como en “El sueño de Debs” (una huelga salvaje acaba con nuestra civilización) o “El enemigo del mundo entero” (con un aprendiz de terrorista digno de Bin Laden). O George Stewart que en “La Tierra permanece” eligió un idea ya manida (una vez más, la epidemia incurable) pero que con su estilo lírico y su sobrecogedora intensidad logró una de las cimas de la ciencia ficción de todos lo tiempos.

El amanecer atómico y la Guerra Fría pusieron a E.E.U.U. en alerta, la guerra nuclear acechaba y el Armaggedon radioactivo se puso de moda. Los 50-60 fueron los años de la novelas más clásicas de fin del mundo basadas en el Holocausto nuclear. “¡Ay Babilonia!” de Pat Frank, “El clamor del silencio” de Wilson Tucker son solo dos posibles ejemplos. En los 70-80 con la ecología en el candelero se prefirió el desastre provocado por una nueva glaciación (que, por cierto, se ha vuelto a poner de actualidad con esto del cambio climático) y ahí teníamos al mundo cubierto por una capa de hielo en “ El sexto invierno” de Orgill y Gribbin y en “Hielo” de Federbush.

Ahora bien, exactamente ¿qué pretendían estos escritores además de entretenernos? Pues, sinceramente, alguno solo eso. Muchos críticos han hablado de un fin del mundo casero y agradable, donde, realmente, las cosas no van tan mal y simplemente la humanidad sale reforzada del evento, eso si, pasando unas cuantas aventuras estimulantes. Wyndham y Frank son dos buenos ejemplos de esta tendencia. En el caso de Frank, que, no olvidemos, hablaba de una guerra nuclear, esta postura es casi delictiva. O por lo menos eso pensaron otros escritores cuyo objetivo era la advertencia y el aviso. Especialmente ante los horrores de la radioactividad y las bombas bacteriológicas. Sturgeon fue, probablemente, el primero en alertarnos en “Truenos y rosas” pero es difícil encontrar un libro sobre “el día después” tan descarnado como el ya citado de Tucker. El asunto preocupaba tanto que hasta un escrito de best seller como Nevil Shute hizo sus pinitos y logró un bombazo con “La hora final”. Tampoco podemos olvidar a Brunner, que centrado en otros peligros, también ha sido tremendamente explicito (a veces demasiado) a la hora de avisarnos sobre nuestros intentos de suicidio colectivo.

Otros escritores parecen tener intenciones muy distintas cuando tocan esta temática. Ballard, por ejemplo, no deja de dar la impresión de que utiliza el Apocalipsis como una buena forma de desplegar sus dotes de preciosista estilista fascinado por la descripción de paisajes oníricos. Otros parecen incluso disfrutar con nuestros males como si estuviesen convencidos de que nuestra destrucción es lo mejor que le puede pasar a nuestro planeta (“El árbol familiar de Sheri S. Tepper o “El mejor hombre del amigo” de Jonathan Carroll”).

Pero para otros muchos todo esto no es más que un cliché, una excusa para destruir nuestro paisaje cotidiano y construir otro nuevo (aterrador o utópico) y radicalmente distinto. Son las historias de “el día después” donde la catástrofe en si no es importante (a veces ni se narra) y en cambio se hace hincapié en la nueva sociedad resultante, por ejemplo, en “Limbo” de Bernard Wolfe, “El doctor Moneda Sangrienta” de Philip K. Dick, “Héroes y villanos” de Angela Carter, “Caminando hacia el fin del mundo” de Suzy McKee Charnas, o “El verano del pequeño San John” de John Crowley.

Y, por último, ante un tema tan serio y trascendente creo que es necesario terminar con una nota de humor. Y es que el ser humanos se ríe de todo, hasta del fin del mundo y si no echarle un vistazo a “Cuna de gato” de Vonnegut o “Más verde de lo que pensáis” de Ward Moore. No se si serán grandes libros pero reíros os vais a reír un rato.

0 Comments:

Publicar un comentario

<< Home